ACHIEVEMENTS

![]()

ACHIEVEMENTS研究成果

-

- ACHIEVEMENTS

-

がん悪液質治療薬アナモレリンが結合したグレリン受容体構造を解明

創薬、個別化医療への道を拓く構造・薬理学情報を拡充

プレスリリース

2025.01.21

がん悪液質治療薬アナモレリンが結合したグレリン受容体構造を解明

創薬、個別化医療への道を拓く構造・薬理学情報を拡充

久留米大学 分子生命科学研究所 遺伝情報研究部門の椎村祐樹 助教、松井一真 大学院生、児島将康 客員教授と、岩田想 教授 (京都大学)、増保生郎 博士 (米国サンフォード研究所) らを中心とした国際共同研究チームは、千葉大学、大阪大学、京都工芸繊維大学の研究者らと共同で、がん悪液質治療薬であるアナモレリン (エドルミズ®️) が結合したグレリン受容体の立体構造を決定しました。

また薬理学解析によって、アナモレリンがグレリン受容体のスーパーアゴニスト (内因性作動物質であるグレリンよりも強力に作用する薬剤) として作用すること、さらに構造情報を活用して一塩基多型が薬剤の効果に影響を与える分子基盤を明らかにしました。

グレリン受容体は、様々な生理作用に関わる重要な分子であり、本研究によって得られた構造情報は、成長ホルモン分泌不全症や摂食障害、心不全治療薬の設計に役立つことが期待されます。また遺伝的多様性による薬効変化を構造情報に基づいて立証した本研究は、個別化医療の実現に向けた重要な知見となることが考えられます。

本研究成果は、2025年1月20日に、Nature Structural & Molecular Biology誌に掲載されました。

■ 主な研究の成果

- がん悪液質治療薬であるアナモレリンと結合状態にあるグレリン受容体-Gqタンパク質複合体の立体構造を初めて決定し、アナモレリンの結合様式を解明。

- リガンドに応じた受容体のユニークな構造変化が、シグナル伝達に多様性をもたらすことを解明。

- 構造情報を活用して一塩基多型が薬剤作用に与える要因を特定し、構造情報、ゲノム情報、薬理学プロファイルの統合が、個別化医療の発展に寄与できる可能性を提供。

■ 今後の展望

本研究によって、グレリン受容体標的医薬品の設計を促進する、立体構造情報を拡充することができました。さらに、構造情報を活用することで、シグナル伝達の分子基盤や遺伝的多様性の影響を論理的に理解する新たな枠組みを提示しました。これにより、個別化医療における薬剤選択の精度向上が期待され、さまざまな疾患の治療に向けた新たな治療法の基盤を構築することができると考えられます。

■ 背景

グレリン(*1)は、児島将康 客員教授 (久留米大学) らの研究グループによって発見されたペプチドホルモンです。Gタンパク質共役型受容体 (GPCR)(*2)のひとつであるグレリン受容体に作用して、成長ホルモンの分泌促進や摂食亢進、体温低下作用を示すことから、「エネルギー貯蓄ホルモン」として知られています。がん患者や高齢者にとって、効率的なエネルギー貯蓄は治療の継続やQOL向上に重要な役割を果たします。こうした背景のもと、2021年にグレリン受容体作動薬であるアナモレリン (エドルミズ®️) が、がん悪液質(*3)の唯一の治療薬として本邦で初めて承認されました。この医薬品は、食欲不振と体重減少に対して有効であり、がん悪液質に対するFirst-in-class(*4)として期待されています。一方でアナモレリンは、グレリン様作用から推定される筋力増加作用が微弱であるとして欧米では承認に至っていません。アナモレリンを改変してさらに有用な医薬品を開発するためには、アナモレリンの結合様式および細胞内シグナル伝達活性の理解が重要となりますが、その詳細は不明なままでした。

そこで本研究では、以下の3点を目標に掲げました。

① アナモレリン結合状態にあるグレリン受容体の立体構造を決定して、その結合様式を明らかにする

② アナモレリンの細胞内シグナル伝達活性の詳細を解明する

③ 一塩基多型 (SNPs) がグレリン受容体作動薬に与える影響を検討する

これらの課題に取り組むことで、次世代の治療薬設計に向けた分子基盤の確立および個別化医療における新しいアプローチの提唱を目指しました。

■ 研究手法

アナモレリンとグレリン受容体の結合様式を明らかにするために、クライオ電子顕微鏡単粒子解析法 (Cryo-EM)(*5)を用いました。Cryo-EMは、タンパク質立体構造決定のための革新的技術として、2017年にノーベル賞を受賞しています。

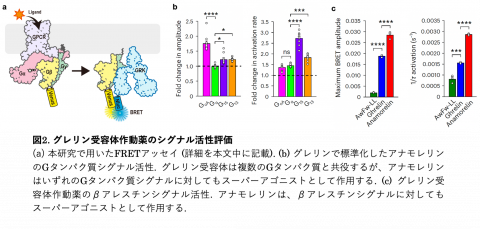

シグナルアッセイには、蛍光共鳴エネルギー移動 (FRET)(*6)を用いました。作動薬が結合すると、GPCRは構造変化を起こし、その細胞内領域に共役しているGタンパク質三量体(*7)のαサブユニットとβγサブユニットが解離することで細胞内シグナルが惹起されます。本研究で用いたFRETアッセイは、βγサブユニットとGRK (Gタンパク質共役型受容体キナーゼ) を蛍光タンパク質標識することで、GPCRの構造変化と高い相関性を持つ、細胞内シグナル伝達の初期段階を補足できる実験系となっています (図2a)。

グレリン受容体のリガンド結合ポケットのSNPsを同定するためにgnomAD version 4.0を用いました。およそ800,000を超えるヒトゲノム情報からグレリン受容体のSNPsを抽出して、それらを立体構造に組み込むことで、リガンド結合ポケットにみられるSNPsを同定しました。

■ 研究成果

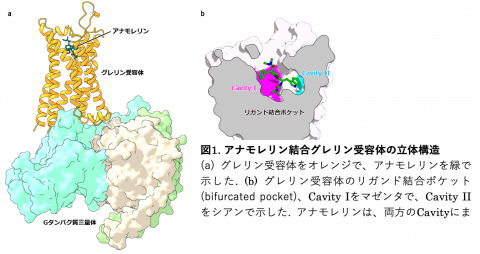

・アナモレリン結合型グレリン受容体の構造

Cryo-EMを用いて、アナモレリン結合型グレリン受容体-Gタンパク質複合体の立体構造を2.9 Å分解能で決定しました (図1a)。グレリン受容体のリガンド結合ポケットは、“bifurcated pocket” と呼ばれる、2つのくぼみを有していますが、アナモレリンは、主に比較的大きなくぼみであるCavity Iに収納されて、小さなCavity IIにはインドール基のみが収納されていました (図1b)。この結合様式は、内因性リガンドであるグレリンや、そのほかのグレリン受容体作動薬の結合様式と類似するものでした。

・アゴニスト特性の解析

グレリンまたはアナモレリンが結合したグレリン受容体構造を比較したところ、細胞内領域の構造に顕著な違いがあることが判明しました。この構造の違いがシグナル伝達に影響を与えるのではないかと考え、アナモレリンのシグナル活性を測定したところ、アナモレリンは、強いシグナル活性を持つ「スーパーアゴニスト」であることを明らかにしました。さらにこのスーパーアゴニスト活性は、Gタンパク質シグナルだけでなく、βアレスチンシグナル(*8)でも見られることを明らかにしました (図2b, c)。

・SNPsが作動薬のシグナル活性に及ぼす影響

ビッグデータ解析によって、グレリン受容体のリガンド結合ポケット周辺に、アミノ酸変異を伴う複数のSNPsを見出しました。このSNPsを持つグレリン受容体に対し、ペプチド性作動薬 (グレリン、GHRP-6)、低分子作動薬 (イブタモレン、アナモレリン) の4種類の作動薬をそれぞれ添加したところ、Asn305Lys (305番目のアスパラギンがリジンに変異したSNPs) で、ペプチド性作動薬のシグナル活性が減衰しました。一方、低分子作動薬では、この減衰が見られませんでした。そこで構造情報をもとにその分子機序を考察したところ、Asn305はペプチド性作動薬と特異的な水素結合を形成しており、SNPsによってこの相互作用が破綻することが、シグナル活性が消失する要因であると推測しました。

■ 波及効果

・グレリン受容体創薬への波及効果

グレリン受容体標的薬は、グレリンの多彩な生理作用から様々な疾患への適応が考えられています。特に近年では、グレリンが心不全患者の心拍出量を増大させることから、がん悪液質だけでなく心不全治療薬候補としても研究が進んでいます。この際、本研究によって得られたグレリン受容体の立体構造情報は、理論立った医薬品開発に貢献することが期待されます。

・がん悪液質治療薬開発への波及効果

アナモレリンは、グレリン様作用から期待される筋肉増強作用がまだ十分でない点が課題です。本研究では、アナモレリンがスーパーアゴニストとして、治療に有用と考えられるGタンパク質シグナルだけでなく、薬効を減衰させるβアレスチンシグナルも強力に惹起することを明らかにしました。この知見をもとに、βアレスチンシグナル活性の弱いグレリン受容体標的薬を設計することで、より治療効果の高いがん悪液質治療薬の開発が可能になると考えられます。

・個別化医療への波及効果

患者の遺伝情報や病状に応じた個別化医療は、副作用の少ない治療法として期待されています。本研究では、立体構造情報、ゲノム情報、医薬品のシグナルプロファイルを統合することで、より適切な個別化医療を提供できる可能性を示唆しました。このアプローチはグレリン受容体にとどまらず、ほかのGPCRを対象にした治療にも応用可能であり、医療の新しい基盤を構築するものと考えられます。

■ 用語説明

(*1) グレリン

久留米大学 児島将康客員教授らによって発見されたペプチドホルモンで、成長ホルモン分泌促進作用のほか摂食亢進作用、体温調節作用などを持つことから“エネルギー貯蓄ホルモン”として知られる。

(*2) Gタンパク質共役型受容体

細胞膜に発現する受容体タンパク質で、ヒトではおよそ800種類存在する。細胞外の様々な刺激を細胞内に伝えることで恒常性の維持や睡眠、摂食、免疫など多くの生命現象に関与している。そのため主要な創薬ターゲットとなっており、上市されている医薬品のおよそ30%がGPCRを標的としている。

(*3) がん悪液質

食欲不振と骨格筋量減少を伴う異常な体重減少を呈する病態で、治療の継続や生存率に大きな影響を及ぼす。進行がん患者のおよそ50%に認められ、死因の20%に直接関与しているといわれている。

(*4) First-in-class

従来、治療薬のなかった疾患に対する初めての医薬品。新規性や有用性が高く、これまでの治療体系を変えることが期待されるため、画期的医薬品とも言われる。

(*5) クライオ電子顕微鏡単粒子解析法

タンパク質構造決定法のひとつ。透過型電子顕微鏡で凍結試料を観察して、タンパク質粒子の2次元投影像を取得する。この2次元平均像を画像処理することでタンパク質の立体構造を決定する。

(*6) 蛍光共鳴エネルギー移動

近接する2つの蛍光色素分子間でエネルギーが移動する現象。分子間相互作用を測定する方法として生化学や構造生物学の幅広い分野で応用されている。

(*7) Gタンパク質三量体

α、βおよびγサブユニットで構成されるタンパク質。GPCRが刺激を受けるとGαサブユニットが活性化されて、Gβγサブユニットと解離する。この解離をきっかけに下流のエフェクタータンパク質が活性化されて、細胞内にシグナルが伝達される。

(*8) βアレスチン

Gタンパク質の解離後、GRKによってリン酸化されたGPCRの細胞内局在を促すタンパク質。これによってGPCRは、細胞外の刺激に対する感受性が低下する (脱感作)。

■ 研究費

本研究は、以下の研究事業・資金的援助により得られたものです。

・日本学術振興会 科学研究助成事業 (科研費) 若手研究、基盤研究 (B)、基盤研究 (C)、国際共同研究加速基金 (国際共同研究強化(A)) および (国際共同研究強化 (B))

・国立研究開発法人日本医療研究開発機構 創薬等先端技術支援基盤プラットフォーム

・武田科学振興財団 研究助成、小林財団 研究助成、内藤記念科学振興財団 研究助成

■ 論文情報

論文名:The structure and function of the ghrelin receptor coding for drug actions

掲載雑誌:Nature Structural & Molecular Biology (IF:12.5, 2023)

著者:Yuki Shiimura‡*, Dohyun Im‡, Ryosuke Tany‡, Hidetsugu Asada, Ryoji Kise, Eon Kurumiya, Hideko Wakasugi-Masuho, Satoshi Yasuda, Kazuma Matsui, Jun-ichi Kishikawa, Takayuki Kato, Takeshi Murata, Masayasu Kojima, So Iwata* & Ikuo Masuho*

*責任著者 ‡同一貢献度

DOI:10.1038/s41594-024-01481-6

掲載日:2025年1月20日

電子線構造生物学研究室(加藤研):http://www.protein.osaka-u.ac.jp/cryoem/index2.html