ACHIEVEMENTS

![]()

ACHIEVEMENTS研究成果

-

- ACHIEVEMENTS

- 甘い味がする新規の香気成分の発見と甘さを感じる 仕組みの解明 ― より自然な甘味の実現に向けて ―

プレスリリース

2025.03.14

甘い味がする新規の香気成分の発見と甘さを感じる 仕組みの解明 ― より自然な甘味の実現に向けて ―

農研機構は、果物に含まれる香気成分の中から甘味を持つ成分を発見しました。また、九州大学、東京歯科大学短期大学、筑波大学、大阪大学蛋白質研究所(研究当時、岡山大学)とともに、この成分をはじめとする疎水性で甘味を示す成分は、水溶性の甘味物質と同じ甘味受容体1)に結合するものの、結合する場所が異なることや、マウスでは逆に甘味阻害物質として作用することなど、甘味を感じるユニークな仕組みを明らかにしました。従来、疎水性で甘味を示す成分についての研究はほとんどなく、甘味物質としての利用は検討されていませんでしたが、この成果は新たな非糖質系天然甘味料の開発への道を開き、食品の低糖化を通じて嗜好性と健康の両立に貢献します。

甘味を持つ物質は一般に砂糖のように水に溶けやすいと考えられていますが、植物には甘味を示す低分子の疎水性成分(香気成分など)があることが知られていました。しかし、これらの成分は甘い香りと混同されやすく、実際にどのように甘味を感じるかについては十分に解明されていませんでした。

今回、農研機構は、未知の甘味をもたらす香気成分を探索し、リンゴなどの果物や野菜に含まれるトランス-2-ヘキセナール2)が甘味を持つことを発見しました。さらに、九州大学、東京歯科大学短期大学、筑波大学、大阪大学蛋白質研究所(研究当時、岡山大学)と共同して、トランス-2-ヘキセナールと既知の甘味を呈する低分子疎水性成分が甘味受容体に結合する場所を解析したところ、これらの成分は、砂糖のような水溶性甘味物質とは異なる場所に結合することが分かりました。また、マウスで実験した結果、これらの成分は甘味を感じさせないか、逆に他の甘味物質によって感じる甘味を抑えることも確認されました。これらの発見は、甘味を持つ香気成分を甘味料として活用する新しい食品設計の道を開くものです。特に、砂糖をはじめとする天然甘味料と組み合わせることで、より自然な甘味を持つ低糖食品や飲料の実現が期待されます。

<関連情報>

予算:本研究はJSPS科研費(JP24K08760)およびTokyo Dental College Research Grant (Well-being Project)の助成を受けたものです。

研究の背景と経緯

果物や野菜には多様な香気成分が含まれており、それらが作物の特性を形作っています。香気成分は低分子の疎水性成分で、香りだけでなく、辛味や清涼感といった口腔感覚にも影響を与えることが知られています。一般に甘味は砂糖などの水溶性成分によってもたらされると考えられがちですが、疎水性の香気成分にも甘味を持つものがあります。例えば、アニスのアネトールやシナモンのシンナムアルデヒドがその例です。しかし、これまで甘味を持つ香気成分は甘い香りと混同され、甘味を引き起こす仕組みが明確には解明されていませんでした。そこで私たちは、既知の疎水性の甘味物質と水溶性の甘味物質の違いをヒトとマウスの甘味の感じ方の違い3)を利用して調べました。また、同じような疎水性の甘味物質が他にもあるのではないかと考え、新たな甘味物質を香気成分から探しました。

研究の内容と意義

- ヒト甘味受容体TAS1R2/TAS1R3を導入した培養細胞を用いて未知の甘味をもたらす香気成分を探索した結果、リンゴなどの果実や野菜に含まれるトランス-2-ヘキセナールが甘味をもたらすことを発見し、官能評価でも確認しました。

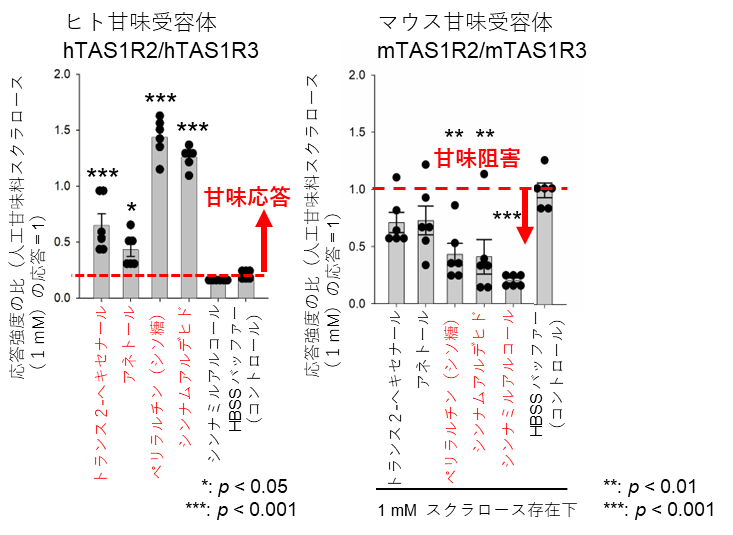

- 味覚は動物の種類によって異なることがあります。そこで、トランス-2-ヘキセナールと既知の甘味を持つ低分子の疎水性成分についてヒトおよびマウスの甘味受容体への結合に対する反応を計測しました。その結果、これらの成分はヒトの受容体では甘味応答を引き起こすことを確認しましたが、マウスの受容体では単独では甘味応答を引き起こさず、逆に、いくつかの成分は他の甘味料による甘味応答を阻害することを見出しました(図1)。

図1 低分子疎水性成分の甘味/甘味阻害効果の発見

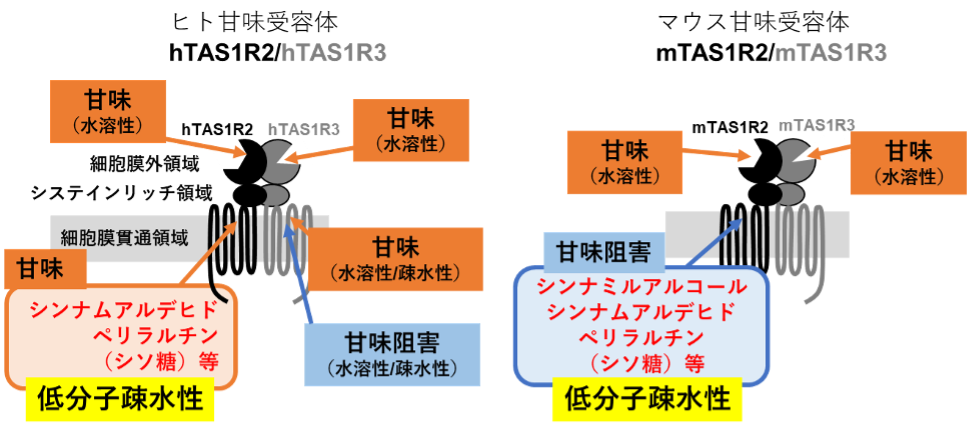

甘味受容体遺伝子を導入した培養細胞を用いて甘味応答を計測した。甘味阻害効果はスクラロース4)(1 mM)と低分子疎水性成分を混合して計測した。赤字は有意な甘味応答や甘味阻害効果を示す物質。左図では、点線はHBSSバッファー(コントロール群)に対する応答の平均値を示し、点線より大きな応答が甘味応答を示す。右図では、点線は1 mM スクラロースに対する応答の平均値を示し、点線より小さな応答が甘味阻害作用を示す。 - ヒトとマウスで甘味の感じ方が異なることを利用し、ヒトTAS1R2の細胞膜貫通領域をマウス由来に入れ替えたキメラ受容体5) を作製してこれらの成分に対する反応を調べたところ、甘味応答が消失することを確認しました。この結果、これらの成分は砂糖などの水溶性の甘味物質とは異なり、TAS1R2の細胞膜貫通領域に結合することが示されました(図2)。特に、マウスにおいて結合する領域まで解明された甘味を抑える化合物を見出したのは今回が初めてです。

図2 ヒトとマウスの甘味受容の違い

赤字は本研究で甘味受容体の結合領域との関係があきらかになった化合物を示す。

ヒトとマウスでは低分子疎水性成分は同じTAS1R2の細胞膜貫通領域に結合するものの、逆の作用を示すことを明らかにした。

今後の予定・期待

本研究は、甘味を引き起こす物質が砂糖のような水溶性物質に限られないことを、その仕組みに基づいて明らかにするものです。今回発見したトランス-2-ヘキセナールの甘味は香りに比べて非常に弱いため、食品の一部に濃い濃度で局所的に使用することが効果的だと考えます。

トランス-2-ヘキセナールは揮発性が高い物質なので、甘味は蒸発してすぐになくなります。採りたての野菜や果実を齧ったときの瞬間的な「甘さ」を生み出す原因かもしれません。今後、疎水性の高い甘味物質と親水性の高い甘味物質を上手に組み合わせて、より自然な甘さを作り出して産業利用することが期待されます。

マウスでヒトと逆の作用を持つ物質が存在することは、今後の研究における重要なポイントです。ヒトとマウスの受容の違いを解明・利用することで、新しい甘味物質や甘味阻害物質の予測や開発が可能となります。

用語の解説

1) 甘味受容体(TAS1R2/TAS1R3)

甘味を感じるためのセンサーのような役割を持つタンパク質。主に舌にある味蕾に存在し、甘味物質が結合すると「甘い」という信号が発生して脳まで伝えられる。甘味受容体はTAS1R2とTAS1R3の2つのタンパク質からできており(図2)、それぞれ細胞膜外領域、システインリッチ領域、細胞膜貫通領域の主に3つの領域から成り立つ。多くの甘味物質はTAS1R2の細胞膜外領域に結合し、一部の甘味物質や甘味阻害物質がTAS1R3の細胞膜貫通領域に結合することが明らかにされてきた。

2) トランス-2-ヘキセナール

一部の果物や野菜に含まれる揮発性の成分で、フレッシュでグリーンな香りを持つ。今回は甘味を感じる作用も持つことを発見した。

3) 動物種による甘味の感じ方の違い

ヒトとマウスのように、動物種によって感じられる甘味に差があることが知られている。例えば、マウスはショ糖や果糖はヒトと同じように甘味を感じるが、一部の人工甘味料(アスパルテームやシクラメートなど)は甘味として感じることができない。

4) スクラロース

合成甘味料の1つで砂糖の約600倍の甘味を持つ。閾値が低いため、ヒトでもマウスでもその甘味を感じやすく、コントロールとして利用しやすい。

5) キメラ受容体

受容体の機能を調べるために、異なる種や異なる受容体の部分を組み合わせて作られた受容体。

発表論文

Fuyumi Horie, Keisuke Sanematsu, Keiko Yasumatsu, Takatsugu Hirokawa, Noriatsu Shigemura, Atsuko Yamashita, Yuko Kusakabe. “Receptor mechanism producing a sweet taste from plant aroma compounds” Scientific Reports

https://doi.org/10.1038/s41598-025-89711-9

研究者からひと言

山下敦子 教授

生物分子認識学研究室(山下研究室):http://www.protein.osaka-u.ac.jp/labs/molrecbiol/molrecbiol/Top.html

甘い香りがする香り物質には、実際に「甘い」味がするものがある。ならば、似た他の香り物質にも甘味を持つものがあるのでは − 農研機構・日下部裕子博士のこの着想のもとに、分子生理学・神経生理学・計算化学・構造生物学者が結集し、これまで知られていなかった「甘い」香り物質を見つけるととともに、受容体にどのように作用しているのかを明らかにすることができました。私も受容体構造の観点からこの楽しいプロジェクトに参加しました。私たちの身近な味覚には、私たち自身も気づいていない多くの謎が残されており、本研究のように、多くの研究者が協力しながら、その謎を一歩一歩解く営みが続けられています。