ACHIEVEMENTS

![]()

ACHIEVEMENTS研究成果

-

- ACHIEVEMENTS

- 生命の源、光合成の足場を保つしくみの解明 ~「足場=チラコイド膜」を守り植物を高温に強くする~

プレスリリース

2025.04.16

生命の源、光合成の足場を保つしくみの解明 ~「足場=チラコイド膜」を守り植物を高温に強くする~

◆発表のポイント

- ▶ 光合成で、光エネルギーの転換反応は「チラコイド膜[1]」という膜の上で起こります。

- ▶ この、光合成の足場、ソーラーパネルともいえるチラコイド膜を維持するしくみについてVIPP1と呼ばれるタンパク質の機能を明らかにしました。

- ▶ このタンパク質の利用で、チラコイド膜を強化して高温に強い植物を作るなど、光合成の効率を高め、作物の生産性を向上する技術への貢献が期待されます。

岡山大学学術研究院先鋭研究領域の坂本亘教授らは、大阪大学蛋白質研究所の栗栖源嗣教授と川本晃大准教授、理化学研究所・環境資源科学研究センターの豊岡公徳上級技師、京都産業大学生命科学部の寺地徹教授らのグループと共同で、光合成の光エネルギー転換反応が起こる「チラコイド膜」を維持するVIPP1と呼ばれるタンパク質のはたらきを明らかにし、このタンパク質を利用して高温に強い植物を作り出すことに成功しました。

光合成は、生命が光からのエネルギーを使うことができる唯一の反応で、水と二酸化炭素から酸素と炭素化合物を作り出す地球上でも重要な化学反応です。この反応は、光合成をする生物だけが持つ「チラコイド膜」という袋状の膜で起こります。光合成の足場となるこの膜を維持するしくみは詳しくわかっていませんでしたが、今回、坂本教授らはVIPP1と呼ばれるタンパク質の細胞内における構造とその挙動を明らかにしました。このタンパク質は長いフィラメント状の構造が束状になって膜に隣接しており、高温などのストレスに応じてその形を変化させていました。また、植物(タバコ)でVIPP1タンパク質をたくさん作らせると高温に強くなることも突き止めました。生命の源、光合成の理解が進むとともに、環境に強い植物の育成にも役立つことがわかりました。

本研究成果は4月8日(アメリカ東部時間)、米国の国際科学誌「プラントフィジオロジー(Plant Physiology)」のArticleとして掲載されました。

■発表内容

現状

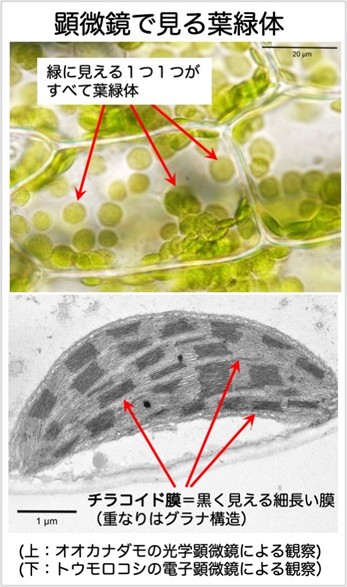

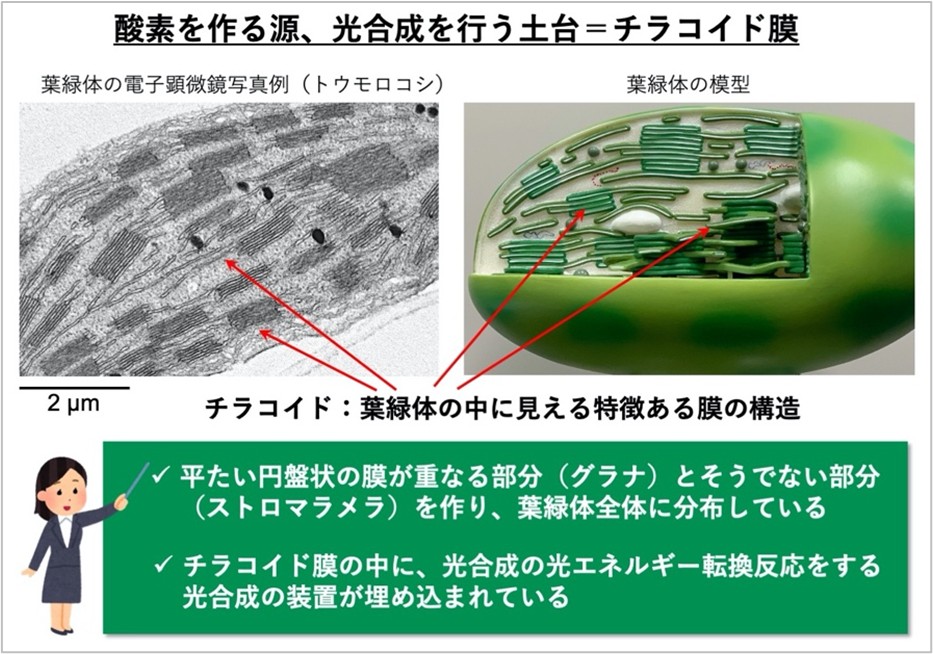

光合成は、地球に降り注ぐ太陽光のエネルギーとどこにでもある水を利用して、二酸化炭素から有機物を作る生体反応です。この反応で、私たち人間を含め多くの生き物に欠かせない酸素も作られます。地球上ではさまざまな環境で光合成生物が繁茂し、多様な生態系の基礎を作り出していますが、光合成の起源と考えられるシアノバクテリア[2]から森の木々まで、光エネルギーを吸収する基本的なしくみは驚くほど共通しています。特に、光エネルギーを転換する反応、つまりソーラーパネルに相当する部分は、「チラコイド膜」という光合成をする生物に特徴的な膜構造の中で行われます(右図)。

植物の葉緑体[3]を電子顕微鏡で見ると、平たい円盤状の膜が重なり合ったグラナと平坦な一層のストロマラメラが観察できます。この膜の中に、光エネルギーを吸収してエネルギー転換をする光合成装置が配置されています。このように、チラコイド膜は光合成の足場とも言える重要な構造ですが、どのように作られて維持されるかについてはよくわかっていませんでした。

研究成果の内容

坂本教授の研究グループは、光合成を行う細胞内の「葉緑体」を研究しています。今回注目したVIPP1というタンパク質は25年前に見つけられました。葉緑体の膜に巨大な集合体となって存在し、光合成のエネルギー転換反応と水分解を行う光合成装置の維持にも重要であると予想されてきましたが、その詳しい機能は分かっていませんでした。しかし、2021年の研究により、VIPP1タンパク質が100分子以上結合した構造を持つことが明らかになりました。この結果から、膜の融合や変形(リモデリング)を通してさまざまな膜機能を維持する、あらゆる生物に普遍的に存在するESCRT-IIIというタンパク質の一つであることがわかってきました。また、植物は、光合成に特化したESCRT-IIIであるVIPP1を作り出すことで、強い光や高温などの環境変動に応答してチラコイド膜を維持していることが明らかになりました。

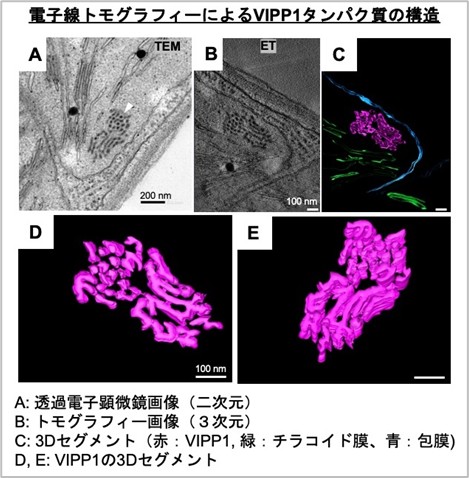

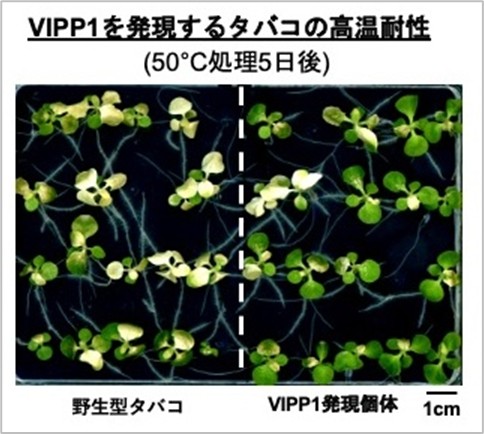

今回、このVIPP1タンパク質について、学術研究院先鋭研究領域・光環境適応研究グループの坂本教授らは、大阪大学蛋白質研究所の栗栖源嗣教授と川本晃大准教授、理化学研究所・環境資源科学研究センターの豊岡公徳上級技師、京都産業大学生命科学部の寺地徹教授、内蒙古大学の張林剛教授との国際共同研究により解析を進め、植物の葉緑体で蓄積するVIPP1タンパク質の構造を0.1マイクロメートルのレベルで明らかにしました。まず、タバコを材料に、葉緑体でVIPP1を15倍過剰に蓄積させる植物を育成しました。ここで発現させたVIPP1には緑色蛍光タンパク質(GFP)[4]と呼ばれる緑色の蛍光を出すタンパク質が付加されており、タバコの葉緑体の中でVIPP1タンパク質を可視化させることができます。この可視化されたタンパク質を電子線トモグラフィー[5]という技術で分析し、VIPP1タンパク質が直径20-30ナノメートル(ナノはミクロンの1000分の1)の細長いフィラメント状の構造が束になって存在していることを明らかにしました(上図)。このVIPP1フィラメント状の構造は、高温ストレスにさらした葉緑体の中ではダイナミックに形態を変化させて、フィラメントを放出したりVIPP1どうして融合分裂を繰り返したりして膜のリモデリング活性を示していることが観察され、膜へのストレスに応答していることがわかりました。興味深いことに、このタバコを50°Cの高温に処理すると、野生型の個体では生育不全を起こすのに対して、VIPP1を高発現させた個体では耐性を示すことが明らかになりました(右図)。

<社会的な意義>

光合成の足場となるチラコイド膜に関する理解が進み、特に、膜のリモデリング機能についてVIPP1の構造とストレスに応答するはたらきを明らかにすることができました。

本研究を通してチラコイド膜を頑強にし、光で壊れやすい光合成の装置を延命させる技術の開発が、藻類や植物において期待されます。さらに、気候変動や温暖化による強光や高温ストレスに耐性を持つ作物の開発や、バイオマス植物を用いたバイオ燃料・バイオ製品の素材開発への応用も見込まれます。

■論文情報

論 文 名:The thylakoid membrane remodeling protein VIPP1 forms bundled oligomers in tobacco chloroplsts

掲 載 紙:Plant Physiology, 2025年4月8日(アメリカ東部時間)

著 者:Sarah W. Gachie, Alexandre Muhire, Di Li, Akihiro Kawamoto, Noriko Takeda-Kamiya, Yumi Goto, Mayuko Sato, Kiminori Toyooka, Ryo Yoshimura, Tsuneaki Takami, Lingang Zhang, Genji Kurisu, Toru Terachi, and Wataru Sakamoto

D O I:https://doi.org/10.1093/plphys/kiaf137

■研究資金

本研究は、科学研究費(学術変革領域研究(A)および基盤研究B)、公益社団法人大原奨農会の研究助成により行われました。また本研究の一部は、岡山大学の生命科学RECTOR国際光合成拠点プログラムの支援も受けています。

■補足・用語説明

[1] チラコイド膜:酸素を発生する光合成生物に見られる、特徴ある構造をした袋状の膜構造(図を参照)。この膜の中に葉緑素があって光を吸収し、光合成の光エネルギー転換反応が起こる。

[2] シアノバクテリア:光合成をする細菌(バクテリア)で藍色細菌、ラン藻とも呼ばれる。30億年以上前に現れて、酸素を発生する光合成の起源とされている。約15億年前に植物の祖先に取り込まれて葉緑体となり、陸上生物が反映して現在の地球環境が作られた。

[3] 葉緑体:藻類や陸上植物などで光合成の反応が起こる細胞内器官。顕微鏡でも緑の器官として観察される。進化の過程でシアノバクテリアの細胞内共生により生じ、特徴あるチラコイド膜の構造を持っている(右図)。

[4] 緑色蛍光タンパク質(GFP):オワンクラゲ由来のタンパク質で、青色の光を吸収して緑色の蛍光を放出する。GFPを他のタンパク質とつなげて細胞で発現させるとそのタンパク質の挙動を顕微鏡で可視化することができる。GFPの発見で下村脩博士らが2008年にノーベル化学賞を受賞した。

[5] 電子線トモグラフィー:電子顕微鏡観察で、試料を連続的に傾斜させながら撮影した投影像をもとに3次元像を再構成し、材料の詳細な構造を解析する方法。