ACHIEVEMENTS

![]()

ACHIEVEMENTS研究成果

-

- ACHIEVEMENTS

- -さまざまな難治性脳神経疾患治療を1 つの「くすり」で- 脳神経細胞死を防ぐ革新的な低分子医薬品の開発に成功

プレスリリース

2025.05.12

-さまざまな難治性脳神経疾患治療を1 つの「くすり」で- 脳神経細胞死を防ぐ革新的な低分子医薬品の開発に成功

<ポイント>

◇脳卒中やアルツハイマー型認知症など、多くの難治性脳神経疾患の共通病原と考えられているタンパク質の凝集阻害剤(低分子医薬品)を、世界で初めて開発。

◇脳卒中発症6 時間後の投与でも、脳梗塞と半身麻痺を改善することをマウスで確認。

<概要>

難治性脳神経疾患の中でも、脳卒中(脳梗塞)は世界の死因第2 位で、全世界の死亡者数の11.6%を占めています。治療ではまず、脳の血流を再開するために血栓溶解剤(t-PA※1)を用いますが、日本では脳卒中を発症後、4 時間30 分以内の患者への投与が推奨されているなど、その使用には多くの制限があります。血栓溶解剤が使えない場合、長時間の虚血状態により脳がダメージを受け、脳神経系の細胞死が起きます。脳神経の細胞死は半身麻痺などの重篤な後遺症に繋がるため、脳神経系を保護する治療薬の開発が求められています。

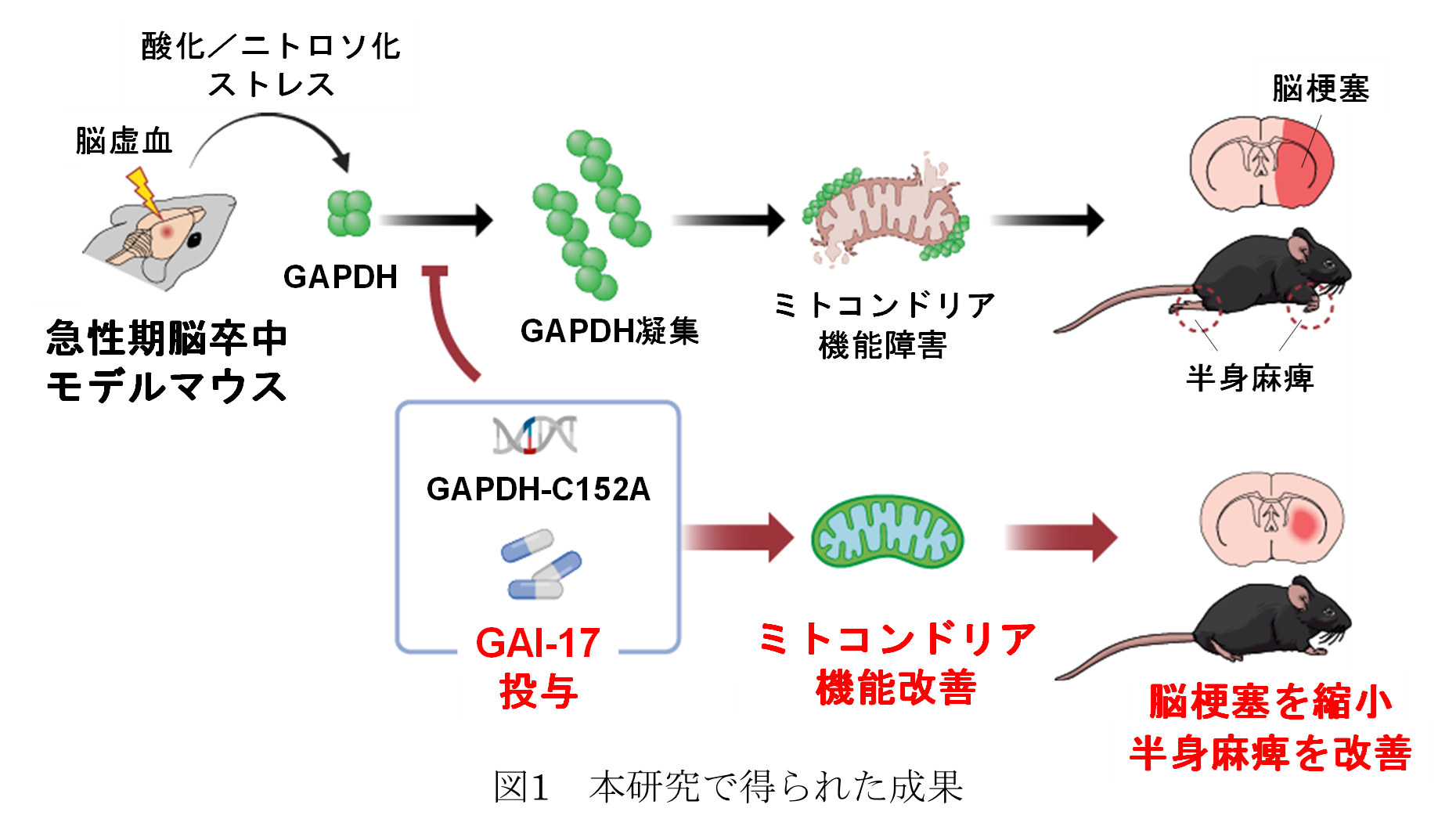

大阪公立大学大学院獣医学研究科の中嶋 秀満准教授と大阪大学蛋白質研究所の疋田 貴俊教授らの共同研究グループは、多機能性タンパク質GAPDH※2 の凝集が多くの難治性脳神経疾患の共通病原であるという仮説のもと、GAPDH 凝集阻害剤GAI-17 を開発しました。本阻害剤を急性期脳卒中モデルマウスに投与したところ、脳梗塞と半身麻痺が顕著に改善することを確認しました(図1)。

本研究成果は、2025 年5 月2 日にCell Press が刊行する国際学術誌「iScience」のオンライン速報版に掲載されました。

<研究の背景>

脳卒中は世界の死因第2 位、日本人の死因第3 位を占める疾患で、その後遺症は重篤なため、超高齢社会を迎えた現在、世界規模の喫緊な課題です。私たちの研究グループではこれまで、脳神経細胞内に存在する多機能性タンパク質・グリセルアルデヒド3 リン酸脱水素酵素(GAPDH)が、脳卒中やアルツハイマー型認知症を含む多くの難治性脳神経疾患の発症に伴い、体内で産生される酸化/ニトロソ化ストレス※3 によって凝集体を形成し、細胞のエネルギー産生工場であるミトコンドリアの機能を障害することで、細胞死を誘導することを報告してきました。

そこで、GAPDH 凝集の分子メカニズムを解明し、GAPDH Aggregation Inhibitor(GAPDH 凝集阻害剤:GAI)のプロトタイプGAI-1 を創製しましたが、GAI-1 の薬理活性は不十分でした。また、本研究グループ以外にも、ロシア科学アカデミー研究チームがGAPDH 凝集阻害剤を報告していますが、この物質は既存の生体内物質であり、その服用には免疫不全などの副作用が懸念されています。

<研究の内容>

本研究では、GAPDH 凝集阻害が脳卒中治療の創薬ターゲットとして有効か否かの検証を行うため、脳内でのGAPDH 凝集を阻害する分子(GAPDH-C152A 変異体)を時空間自在に発現可能な、急性期脳卒中モデルマウスを大阪大学蛋白質研究所と共同で開発しました。また、GAPDH-C152A 変異体のファーマコフォア※4 を同定した後、臨床で使うくすりのかたち(低分子医薬品)として、GAI-17 の創製に成功しました。これら遺伝子工学的手法と薬理学的手法を組み合わせることで、GAPDH 凝集阻害が急性期脳卒中患者に有効であることが実証されました。

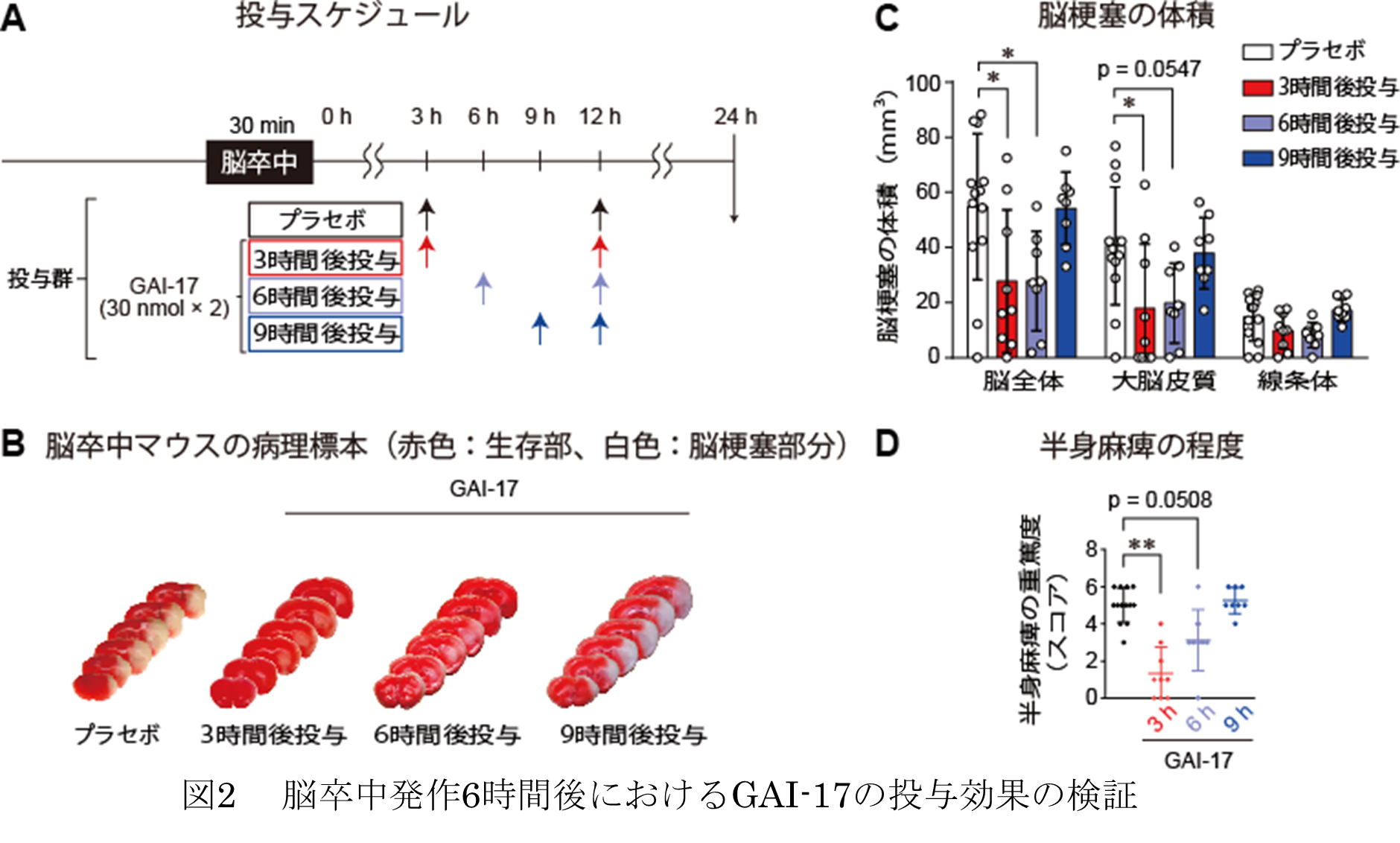

さらに、GAI-17 には心臓や脳血管系への悪影響など懸念される副作用は全く認められませんでした。また、GAI-17 を使った実験では、脳卒中後6 時間に投与しても有意な改善効果があることが示されました(図2)。

<期待される効果・今後の展開>

脳卒中後6時間の投与でも効果があるという結果は、これまでに開発された脳卒中治療薬の中では最長の治療可能時間域(TTW※5)であることから、GAPDH凝集阻害を創薬ターゲットとする医薬品は、脳卒中後遺症に対してこれまでに無い治療効果をもたらすことが期待されます。また、患者QOLの改善だけでなく、家族や医療従事者への介護負担の軽減など、健康長寿社会に不可欠な社会的意義がある研究成果といえます。

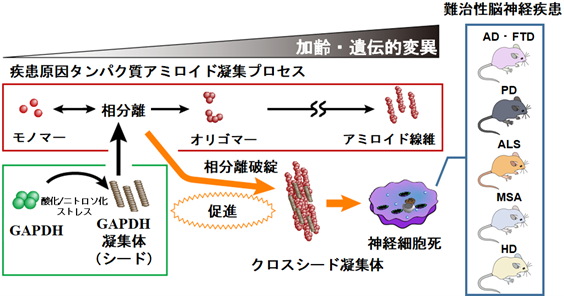

さらに、GAPDH凝集体はアルツハイマー型認知症(AD)や前頭側頭型認知症(FTD)、パーキンソン病(PD)などの先進諸国や長寿国で増加している多くの難治性脳神経疾患ならびに、筋委縮性側索硬化症(ALS)や多系統萎縮症(MSA)、ハンチントン病(HD)など、有効な治療法がない希少疾患の病巣中に共通して蓄積しているため、GAPDH凝集阻害剤1剤で多くの難治性脳神経疾患治療をカバーできる可能性が示されています(図3)。加えて、獣医療においてもイヌやネコなどの伴侶動物の高齢化に伴う認知機能障害は社会的な課題となっており、本医薬品はヒトと動物の医療に共通貢献する医薬品として期待できます。

今後は、脳卒中以外の疾患モデルでも有効性を検証していくことで、ヒトと動物の健康長寿社会の実現に向け、さらなる実用化研究を推進します。

図3 GAPDH凝集体コモンクロスシード仮設

図3 GAPDH凝集体コモンクロスシード仮設

<資金情報>

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究A(JP24H00543)、基盤研究B(JP16H0502、JP23K24205)、基盤研究C(JP25450428、JP22580339)、科学技術振興機構(JST)A-STEP研究成果最適化支援プログラム(AS242Z02311Q、AS232Z02185G)、知財活用促進ハイウェイ(HWY2013-1-研 162(1))、日本医療研究開発機構(AMED)橋渡し研究費(JP23ym0126815)からの支援を受けて実施しました。

<用語解説>

※1 t-PA…組織型プラスミノーゲン活性化因子(tissue-Plasminogen Activator)の略称。強力な血栓溶解剤で日本では2005年に承認された。脳卒中後、4時間30分以内での使用が推奨されており(米国では6時間以内)、それ以降の投与は脳出血などの重篤な副作用が報告されていることから、慎重投与が必要である。

※2 GAPDH…グリセルアルデヒド-3-リン酸脱水素酵素(Glyceraldehyde-3-phophate Dehydrogense)の略称。解糖系酵素として同定されたが、近年、細胞死誘導など多機能タンパク質として注目を集めている。

※3 酸化/ニトロソ化ストレス…生体に有害なガス状分子(活性酸素種)のこと。

※4 ファーマコフォア…くすりの効果発現に必須な構造のこと。

※5 TTW…くすりでの治療が可能な時間域(Therapeutic Time Windows)のこと。とくに急性期脳卒中などの救急対応疾患では、TTW が広い医薬品が望まれる。

<掲載誌情報>

【発表雑誌】iScience

【論 文 名】Inhibition of GAPDH aggregation as a potential treatment for acute ischemic stroke

【著 者】Masanori Itakura*, Takeya Kubo*, Akihiro Kaneshige*, Masatoshi Nakatsuji, Naoki Harada, Ryoichi Yamaji, Takatoshi Hikida, Takashi Inui, and Hidemitsu Nakajima**

*…筆頭著者、**…責任著者

【掲載URL】https://doi.org/10.1016/j.isci.2025.112564